今日の心がけ~職員のスピーチ~

季節の色

2023.09.12

中国では、昔から方角や季節を4つの色にたとえてきました。

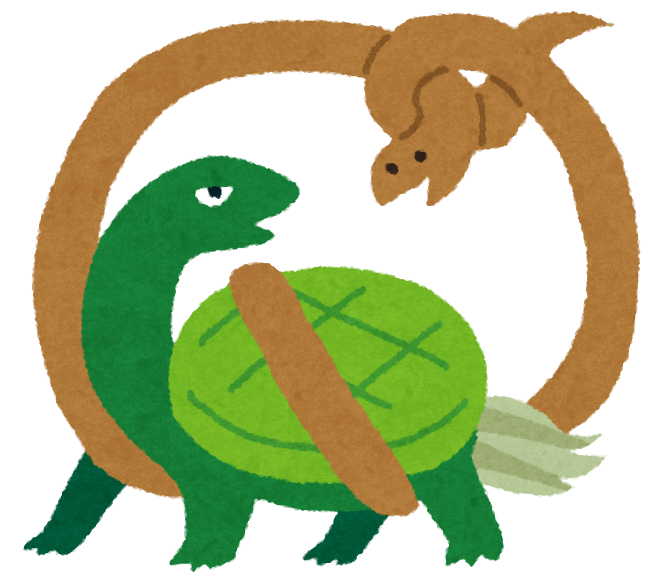

東西南北の守護神は、青龍・白虎・朱雀・玄武の四神です。

日本では、七世紀末から八世紀初頭の高松塚古墳やキトラ古墳の壁画にすでに描かれています。

大相撲の土俵のつり屋根の四方に下がる房の色も青・朱・白・玄です。

取り組みは神事として行なわれるため、房には魔除けの意味があります。

また、端午の節句の鯉のぼりの五色の吹き流しは、四つの色に黄の一色が加えられ魔除けの意味がこめられています。

神社仏閣で使われる五色の旗や五色の幕、慶事で使われる五色の水引も同じです。

春夏秋冬の四季には、それぞれ青・朱・白・玄の四色があてられて、青春・朱夏・白秋・玄冬の言葉が生まれました。

青春は馴染みのある言葉ですが、そのほかの季節にも色があるのです。

私たちが普段何気なく使っている色には、古代中国に端を発する長い歴史や伝統があるのです。

今日の心がけ◆歴史や伝統を知り生活を豊かにしましょう

(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)

青龍・白虎・朱雀・玄武という守護神のことは知っていましたが、土俵や鯉のぼりなど目にするものにも色が使われ、魔除けの意味があることを知りました。

何気ない普段の生活の中に、このように意味を持ち、使われてきたものがあるということに気づけなかったり、忘れさられてしまうことは残念に思います。

祖父母が一緒に暮らしていて日頃から教えてもらえたり、親せきや近所の人と集まって行事を行うような環境がなくなっているように思います。

昔ほど歴史や伝統を知ったり、触れる機会も減っているのかもしれません。

このような歴史や伝統を知ることで、なんとなく見ていた物事にも興味を持ったり、意味を込めて取り組んだりできると思います。

自分が知らないことはたくさんあるので、その歴史や伝統を知るよう心掛け、生活が豊かになるようにしていけたらよいと思いました。

教務係 相馬

そうですね。

色はそれぞれ意味を持ち神秘性を感じさせますね。

大和・奈良時代には「冠位十二階」として身分によって冠の一部に色布をつけていたそうです。

服装にもこの色別がありました。

この時期に中国の影響を強く受けていましたからそれに倣ったものと思われます。

人は先行きが常に不安であることから、何かにすがりたいといった気持ちあります。

色も方角などとリンクさせて意味づけがされたものだと思われます。

これは世界中至る所(古代文明発祥の地を中心に)に見受けられますね。

東南アジアや南米アメリカを旅行するとその色鮮やかさに圧倒されます。

当時は染める材料も自然から採集したものでしたから貴重とされた色は収集が困難な色だったのでしょうね。

人間の五感による情報取得の割合は、視覚が約80%、聴覚が11%その他となって視覚情報が8割を占めています。

それだけに色が人間の生活に与える影響は大きいともいえるのでしょうね。

その地域の文化や人の感情にまで大きが影響を与えていますから、色を大切にしなければなりません。

保育者を目指す本学の学生はこの色に対する感覚がすぐれているように感じます。

本学は「花と緑の純真」と言われるほど季節に合った色とりどりの木々や草花に彩られています。

これからも生活の中の色に神秘性を感じながら大切に過ごしていきたいものです。

藤田